为什么不同的咖啡或磨豆机的流速曲线不同?

如果你用不同的磨豆机或不同的咖啡冲煮两次,流量曲线(或流量先决曲线的压力曲线)的形状会有所不同——两次冲煮之间咖啡粉饼阻力随时间的变化也会有所不同。这在大多数意式浓缩咖啡机上是看不到的,而且在很多咖啡界都存在一种隐含的观念:理想的(对于恒压冲煮)流速应该是适中的,并且在冲煮过程中不会有太大的变化。

不同的咖啡和不同的磨豆机,这种情况并不总是会发生。我们先来了解一下不同的咖啡。

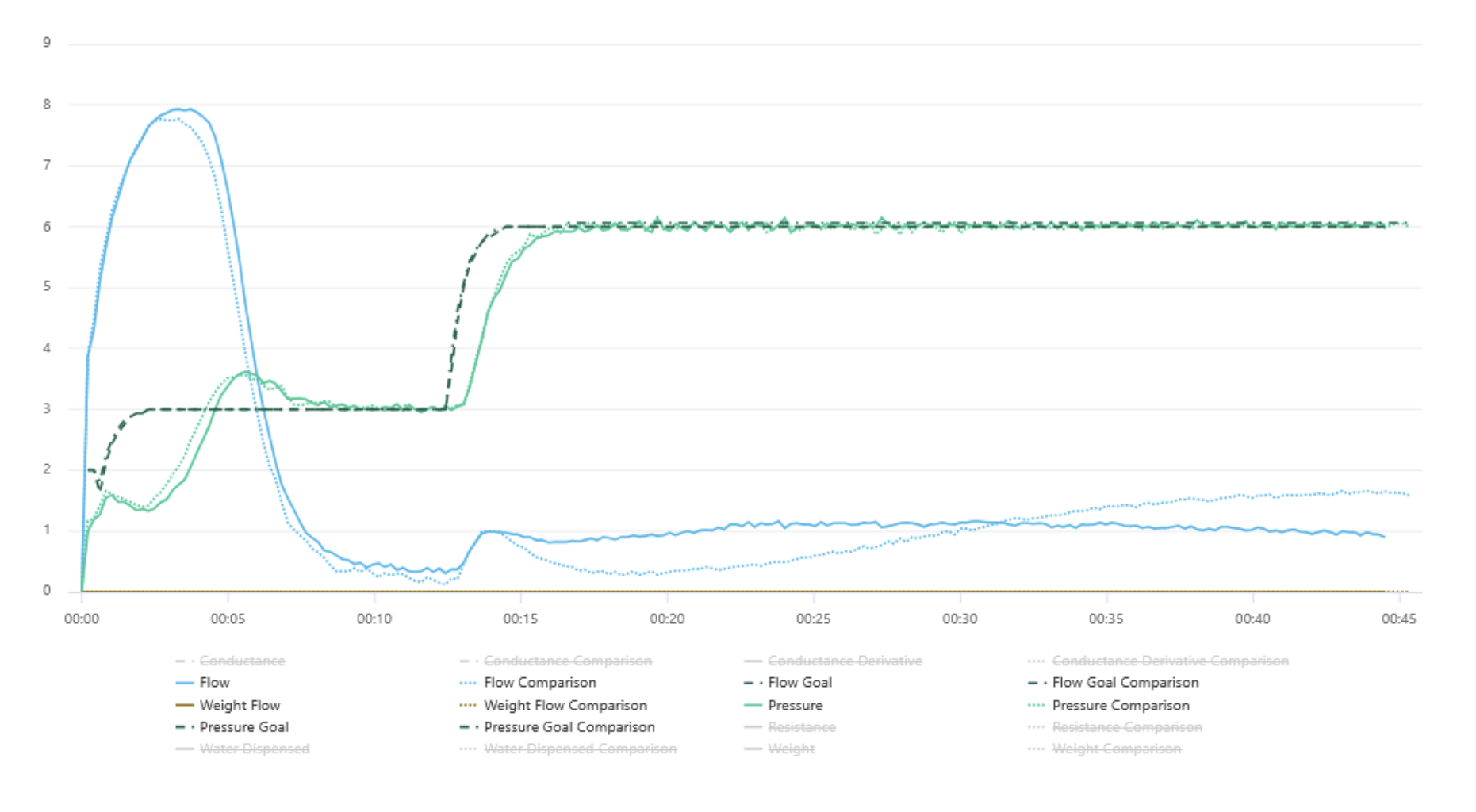

这是用同一台磨豆机研磨的两杯咖啡,咖啡豆来自同一个烘焙机;一杯是低咖啡因的(实线),另一杯是含咖啡因的(细虚线):

请注意,低咖啡因浓缩咖啡在整个出液阶段的流速基本保持不变,而含咖啡因浓缩咖啡的流速一开始相当慢(在最初的1毫升/秒流量增加以建立压力之后),然后上升到比低咖啡因浓缩咖啡更高的流速。在这里,低咖啡因浓缩咖啡的研磨度实际上比含咖啡因浓缩咖啡略微细一些。

那么,这到底是怎么回事呢?

一般来说,萃取过程中的流速由三个因素决定:

- 由于粉饼内可溶解物质的量发生变化,导致粉饼内流体的粘度发生变化

- 萃取开始时粘度较高,结束时粘度较低,因为可溶解物粉饼转移到杯子

- 在其他条件相同的情况下,这会导致阻力下降(流速上升)

- 细粉迁移导致细粉从粉饼中脱落并向下移动,从而改变了咖啡粉饼/滤网边界对水的阻力。

- 在其他条件相同的情况下,这会导致阻力增加。

- 咖啡粉饼的“固有”阻力,由咖啡粉的粒度分布决定——如果没有上述两种效应,咖啡粉饼阻力恒定的。

前两者如何相互作用,本质上就是不同磨豆机和不同咖啡之间的咖啡粉饼阻力变化差异的原因。

萃取低因咖啡,你至少改变了前两者的平衡:

- 低因咖啡的可溶物较少,因此当可溶物离开咖啡粉饼时,阻力变化较小。

- 低因咖啡研磨时会产生更多细粉,因此细粉迁移的影响会更大。

- 低因咖啡通常会研磨得更细,因此固有阻力也更高。

综合以上这些,我们现在就能明白为什么低因咖啡会有这样的表现了。低因咖啡:

- 在预浸泡阶段滴落更多,并且一开始的流速也更高,尽管咖啡粉研磨得更细。

- 这与低因咖啡的可溶物较少一致,因此在咖啡粉开始时阻力较小。

- 阻力并没有明显下降,实际上略有增加。

- 这与低因咖啡加工和更细的研磨导致的更多细粉迁移一致。

如果您更换磨豆机,您会看到大致相同类型的差异,经典的锥刀“浓缩咖啡”磨豆机的流量曲线几乎会在整个过程中保持不变,而现代的平刀磨豆机的流量取消变化更剧烈,例如上面比较中的含咖啡因的咖啡。

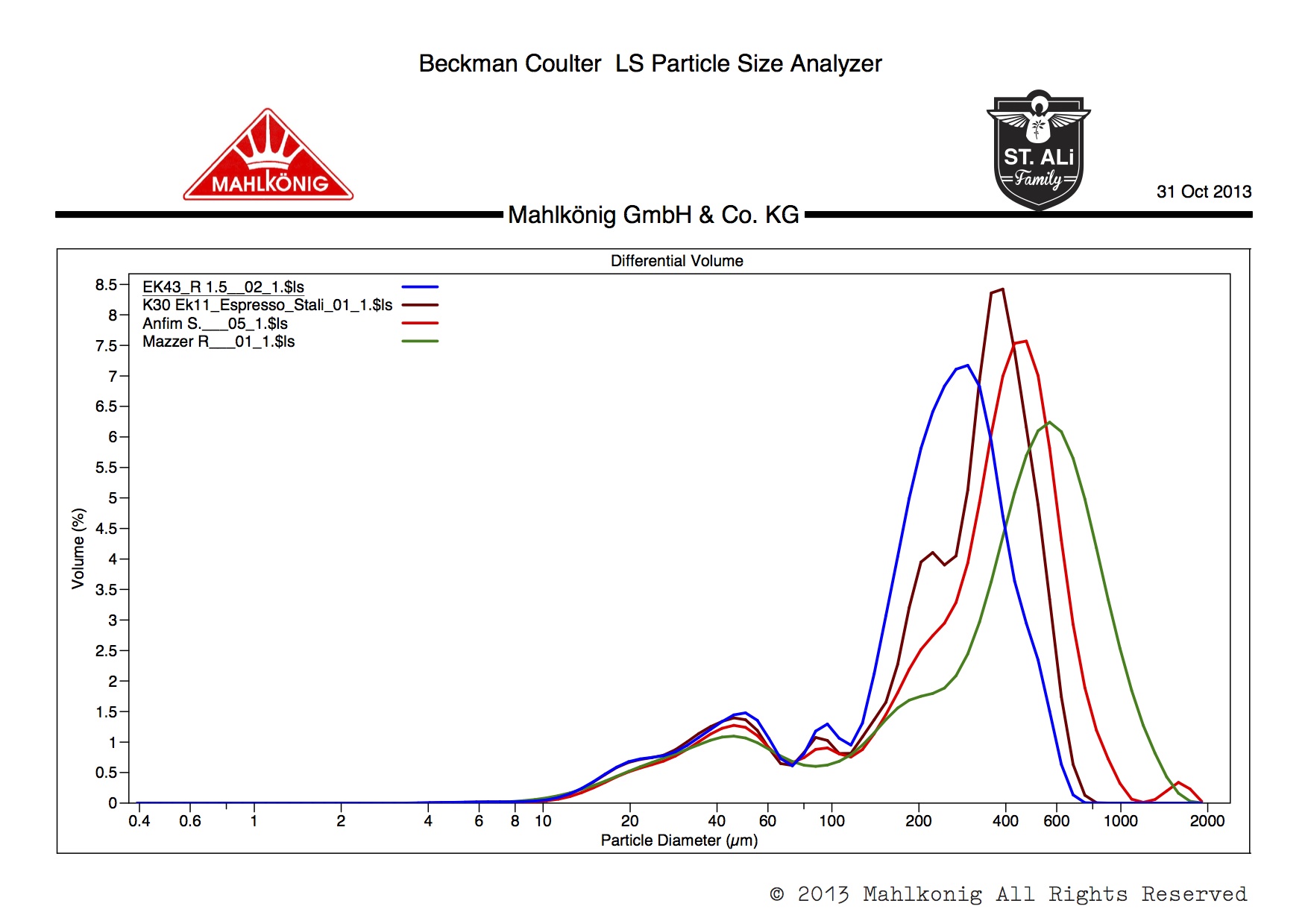

为了解释这一点,我们首先来看一下 Matt Perger 所做的经典实验中的粒子分布图,该实验解释了为什么用 EK-43 制作的咖啡会有这样的味道和表现:  这些是不同磨豆机的粒度分布,取自同一种咖啡的“精准研磨”结果。请注意,大号平刀磨豆机(EK-43,蓝色)在主峰粒径最小,而“经典意式咖啡磨豆机”Mazzer Robur(绿色)在主峰粒径最大。

这些是不同磨豆机的粒度分布,取自同一种咖啡的“精准研磨”结果。请注意,大号平刀磨豆机(EK-43,蓝色)在主峰粒径最小,而“经典意式咖啡磨豆机”Mazzer Robur(绿色)在主峰粒径最大。

现在回想一下我列出的第一个因素:当可溶物离开粉饼并进入杯中时,粉饼内部液体的粘度会降低,从而导致粉饼阻力也随之降低。 如果主峰粒径较小,那么粘度,以及因此产生的阻力,就会变化得更快。

这就是为什么大型平刀磨豆机“萃取率超高”的原因,也是为什么你可以用这些磨豆机进行12秒的冲煮——平均而言,颗粒非常小,以至于咖啡萃取率很高,即使是在超过12秒的冲煮中也是如此。

此外,尽管如此,大型平刀磨豆机制作的咖啡粉饼往往具有我提到的“固有阻力”较小。这是因为更接近“大小相同”的颗粒分布的粉饼往往比粒径分布范围更广的粉饼更不紧密。想象一下,如果沙子的颗粒分布与Robur和EK-43相同,那么由于这个原因,水流过与EK-43研磨的粉饼会更快。

介于这两点之间:

- 主峰粒径更粗 -> 阻力变化更慢

- 粒径粉饼范围更广 -> 压实会更紧密

经典“意式”咖啡磨豆机(例如上文实验中的 Mazzer Robur)的刀盘预计会呈现缓慢变化的高阻力。这正是整个萃取过程中流速适中,变化不大的原因。萃取过程中粉饼阻力变化巨大,如现代平刀磨豆机研磨的粉饼,这种剧烈变化并不会降低咖啡品质,而通常只是表明萃取过程正在快速进行。

Updated 2025/04/22